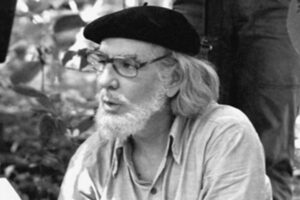

Detrás de su barba blanca parece retozar un espíritu juguetón, pero cuando habla de la «época de los sin vergüenza», su voz se vuelve bisturí. Juan Sasturain (Adolfo Gonzales Chaves, 1945) ha navegado entre la historieta, el policial negro y la poesía como quien cruza un río crecido: sin perder el rumbo ni el humor, convirtiendo cada orilla en territorio literario.

En los años más oscuros de la dictadura argentina, mientras las redacciones callaban, Sasturain transformó revistas como Humor y Medios & Comunicación en trincheras de papel. Allí, entre 1978 y 1982, practicó un periodismo cifrado donde la crítica cultural era política disfrazada de ironía: analizaba historietas para hablar de censura, reseñaba cómics para denunciar la desmemoria. «Una de las formas de la dependencia cultural es la imposibilidad de imaginar», diría décadas después, condensando su batalla contra la autocensura.

Fue en esa época clandestina donde gestó Perramus junto a Alberto Breccia, esa novela gráfica que Amnesty International premió en 1988. Un hombre sin memoria que deambula por una ciudad surrealista: metáfora perfecta de Argentina bajo el terror. Mientras desaparecían amigos como Oesterheld, Sasturain usaba la alegoría como escudo.

Cuando en 1985 publicó Manual de perdedores, nadie esperaba que un detective jubilado llamado Julio Argentino Etchenike se volvería espejo de la posdictadura. Con su primera novela —escrita diez años antes pero publicada cuando el país respiraba alivio—, Sasturain fundó un policial «criollo» donde el fracaso era virtud: Etchenike resolvía casos menores entre cafés y frustraciones, lejos del glamour de Marlowe.

«El pecado capital de cualquier narrador es aburrir», confesó alguna vez, y esa ética del entretenimiento con sustancia atraviesa sus veinte libros.

Como director de la Biblioteca Nacional (2020-2023), Sasturain hizo lo impensable: abrió las vitrinas al fútbol, el tango y la historieta. Bajo su gestión, la institución que Borges soñó como laberinto se llenó de voces antes marginadas: desde letras de canciones de Floreal Ruiz hasta originales de El Eternauta. «La literatura es un mundo infinito», repetía, y actuó en consecuencia: si la cultura popular no entraba al canon, él sacaba el canon a la calle.

En 2007, cuando Telefé estrenó Ver para leer, muchos dudaban que la literatura pudiera competir con el prime time. Sasturain desarmó escepticismos desde el primer episodio: sin teleprompter ni solemnidad, hablaba de Conrad y Arlt como quien comenta un partido de fútbol, intercalando ficciones con libros.

«Hablo de libros que me gustan, no de novedades. La literatura siempre está viva», aclaraba mientras recorría estudios convertidos en cafés imaginarios.

Su apuesta era clara: seducir, no adoctrinar. Como un cocinero que prueba su guiso en cámara —»Arguiñano, que se chupa el dedo», comparaba—, transmitía el placer sin culpa.

En abril de 2025, al inaugurar la Feria del Libro, Sasturain lanzó un dardo envenenado al presente: «Vivimos la época de los sinvergüenza, de la ostentación del mal y la falta de empatía». Frente a un gobierno que desmantelaba la cultura pública, usó el humor como arma —citando a Fontanarrosa— y la memoria como antídoto: «¿Dónde carajo estuvimos? ¿Qué hemos hecho o dejado de hacer para que esto se naturalice?». Esa pregunta resumía su ética: la autocrítica como deber intelectual.

Hoy, a los 80 años, Sasturain sigue siendo ese «infiltrado» que se ríe de las fronteras entre alta y baja cultura. En sus Cuentos reunidos (2017) conviven detectives con exjugadores, poemas con guiones de historieta. Su secreto podría estar en una frase temprana: «Un escritor se define por cómo escribe, más allá de qué habla».

Acaso por eso su mayor enseñanza sea esta: que la literatura no es refugio sino plaza, donde el tango de Troilo dialoga con Brecht, donde Oesterheld es tan fundacional como Borges. Donde perder -como Etchenike- puede ser un modo elegante de ganar la partida.