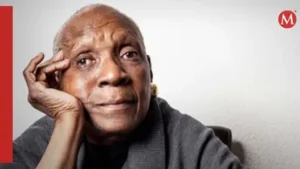

Cuando la tinta y la revolución compartieron trinchera, pocas plumas latinoamericanas han trazado un arco vital tan vertiginoso: de vicepresidente revolucionario a exiliado político, sin soltar jamás la palabra como brújula. Sergio Ramírez (Masatepe, 1942) encarna la paradoja del intelectual que soñó transformar Nicaragua desde el poder y terminó rescatándola desde el exilio mediante ficciones que desafían a la dictadura que ayudó a derrocar.

En 1963, mientras Nicaragua hervía bajo la dictadura somocista, un joven de veintiún años publicaba su primer libro de cuentos. Aquel gesto precoz revelaba ya el núcleo de su identidad: «escribir es la razón de mi vida. […] La escritura es una pasión, una necesidad, una felicidad», confesaría décadas después. Formado bajo el humanismo crítico de Mariano Fiallos Gil —«me formó como humanista»—, Ramírez fundó la revista Ventana y se exilió en Costa Rica, donde germinó su novela ¿Te dio miedo la sangre? (1977). Allí, entre páginas y clandestinidad, descubrió que la literatura no podía eludir la historia sangrante de su país: «En la literatura latinoamericana, la Historia pública entra de manera ineludible en las historias privadas».

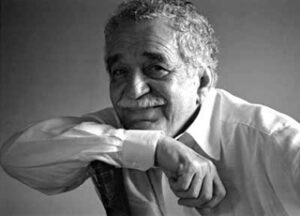

En 1977, Ramírez encabezó el Grupo de los Doce: intelectuales, empresarios y sacerdotes que legitimaron internacionalmente al Frente Sandinista. Tras el triunfo de 1979, asumió como vicepresidente junto a Daniel Ortega. Carlos Fuentes lo retrató entonces como «franco y reservado. Cándido y sagaz. […] Firme en sus creencias éticas. Flexible en su acción política». Su rol fue singular: administrador cotidiano del Estado mientras Ortega viajaba buscando apoyos.

Pero la guerra financiada por Reagan, la crisis económica y los errores propios agrietaron el proyecto. Ramírez lo sintetiza con amarga lucidez: «Dejamos de escuchar a la gente». Tras la derrota electoral de 1990, escribió el diagnóstico más lúcido en Adiós muchachos (1999): «Pretendimos crear un aparato de poder que tuviera que ver con todo, dominarlo e influenciarlo todo».

Su ruptura con Ortega llegó en 1995, cuando fundó el Movimiento Renovador Sandinista exigiendo democracia interna. El gesto definiría su destino: «El Frente Sandinista al que yo me incorporé hace 20 años ya no existe». Mientras Ortega consolidaba su poder, Ramírez ganaba el Premio Alfaguara con Margarita, está linda la mar (1998). En ella, desmontaba mitos nacionales: el cerebro de Rubén Darío extirpado por el yanqui Debayle, los testículos descomunales del héroe Rigoberto López Pérez. Sus símbolos —cuerpos mutilados, animales grotescos— alegorizaban una Nicaragua herida: «un país de eunucos».

En 2021, tras las protestas estudiantiles reprimidas por Ortega, Ramírez fue acusado de «traición a la patria». Exiliado en España, despojado de su nacionalidad en 2023, transformó el destierro en materia narrativa. Tongolele no sabía bailar (2021) retrata con sátira feroz a Ortega y Rosario Murillo: una pitonisa envía «en una caja china fuertemente custodiada» los nombres de los condenados. Su última novela, El caballo dorado (2024), es «una historia de ilusiones perdidas» que viaja desde los Cárpatos hasta la Nicaragua ocupada por Estados Unidos.

«Peor que me quiten el país impidiéndome regresar es que me digan que nunca pertenecí a él […] siempre vivo en Nicaragua a través de la literatura».

Ramírez rescató el Sandino histórico —no el ícono— en El pensamiento vivo de Sandino (1974), enfatizando su dimensión ética sobre la política. Su obra narrativa, premiada con el Cervantes en 2017 por «aunar narración y poesía, rigor y vida cotidiana», explora la corrupción del poder con humor negro y estructuras policiales, como en El cielo llora por mí (2009), donde el inspector cojo Morales encarna una Nicaragua que no avanza.

Hoy, mientras Ortega persiste en el autoritarismo que ambos combatieron, Ramírez afirma desde Madrid: «La escritura es una rendición de cuentas, una sanación». Su verdadero país no está en los mapas confiscados, sino en ese territorio inviolable donde sobreviven Masatepe, los volcanes y el lago al que Managua daba la espalda. Allí, donde la memoria se vuelve ficción, sigue siendo el joven que creyó que las revoluciones podían triunfar sin devorar a sus hijos.