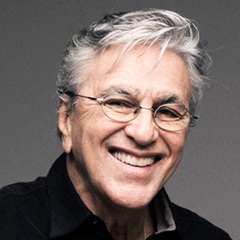

En la tibia brisa de Leblon, Rio de Janeiro, una casa abierta al mar alberga jam sessions nocturnas. Caetano Veloso, a sus 82 años, observa con una sonrisa el bullicio de músicos que entrelazan sambas ancestrales y acordes de guitarras eléctricas. Su presencia —delgada, vestida de blanco, ojos tras lentes de alambre— es un imán silencioso. Aquí, en este apartamento donde el Cristo de Corcovado asoma en la distancia, late el corazón de un artista que transformó la música brasileña en un acto de resistencia poética y política.

Nacido en 1942 en Santo Amaro, Bahia, Veloso creció entre tambores de candomblé, radionovelas y el eco de João Gilberto. Aquel adolescente que lloraba escuchando Georgia on My Mind de Ray Charles pronto descubriría que su verdadero «trabajo era traducir» la esencia de Bahia: esa tierra donde, como él mismo dice, «Bahia es Bahia», un universo irrepetible de sincretismos africanos, indígenas y portugueses. A los 17 años, Chega de Saudade de Gilberto lo impactó como un relámpago: la bossa nova era un «sonido antiguo y nuevo» que fusionaba elegancia y melancolía. Pero Caetano no quería repetir; quería revolucionar.

En 1968, mientras Brasil se ahogaba bajo la dictadura militar, Veloso y un grupo de «bahianos rebeldes» —Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes— lanzaron Tropicália: ou Panis et Circenses. El disco fue un manifiesto sonoro: mezclaba guitarras psicodélicas con marchinhas de carnaval, poesía concreta con letras subversivas. En la portada, parodiaban a los Beatles de Sgt. Pepper: un collage de Brasil como circo político.

Ese mismo año, en el III Festival Internacional da Canção, Veloso saltó al escenario con un traje de plástico verde y collares de dientes de animal. Los estudiantes de izquierda, que esperaban consignas revolucionarias, lo abuchearon al ritmo distorsionado de Os Mutantes. Entonces ocurrió lo inesperado: detuvo la música y gritó: «¡Si en política son como en estética, estamos perdidos!». La canción se titulaba É Proibido Proibir («Prohibido prohibir»). Meses después, la dictadura lo encarcelaría junto a Gil, cortándole el pelo «para desvirilizarlo», y los exiliaría a Londres.

En Londres (1969-1972), Veloso compuso canciones en inglés llenas de saudade (London, London), pero también abrazó el rock y el reggae. A su regreso, ya era un símbolo de la Música Popular Brasileira (MPB), un género que él ayudó a definir: sofisticado, híbrido y siempre político. Sus letras exploraban desde la identidad (Alegria, Alegria) hasta la cosmogonía (Terra): «La poesía puede arrojar mundos al mundo», escribió en Livros.

En los 80, mientras Brasil transitaba hacia la democracia, Veloso se convirtió en puente entre generaciones: apadrinó bandas de rock brasileño, dirigió películas y hasta protagonizó un programa de TV con Chico Buarque. Su voz, «líquida e hipnótica», según David Byrne, conquistó a Madonna, Almodóvar (para quien compuso en Hable con Ella) y a Nirvana (que versionó Sozinho).

Hoy, con 50 álbumes y 9 Latin Grammys, Veloso sigue siendo «un abejorro rebelde». En 2019, cuando un obispo bolsonarista ridiculizó su activismo, respondió con un discurso ardiente: «¡Basta de fascismo!», clamó tras el asesinato del capoeirista Moa do Katendê. Su canción Meu Coco («Mi coco»), grabada en la misma casa de Leblon durante la pandemia, es un samba-rock que desafía el olvido: «Sin samba no se puede», canta, mientras sus hijos —Moreno, Zeca y Tom— heredan su insomnio creativo.

«Caetano es Brasil: complejo, bello y resistente» —dijo una vez Gilberto Gil. Su obra, tejida con hilos de bahía, rock y poesía, sigue recordándonos que en América Latina, la música no es solo arte: es memoria, denuncia y abrazo.