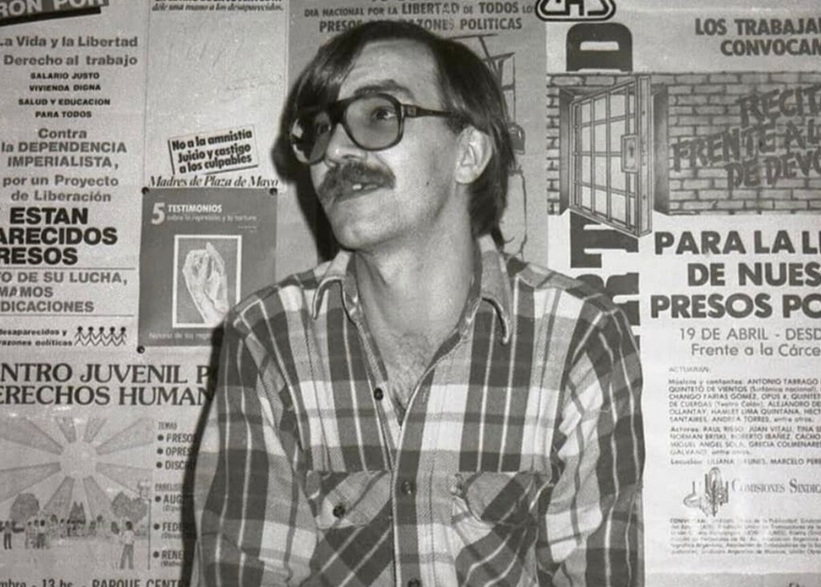

Hubo un tiempo en que la palabra era silencio. Un tiempo de sombras y portazos, de identidades forzadas a vivir tras un velo de miedo y clandestinidad. En ese paisaje de negación, la figura de Carlos Luis Jáuregui irrumpió no con un susurro, sino con la contundencia de un grito colectivo que ya no pudo ser ignorado.

Jáuregui no pidió permiso. No negoció su derecho a existir. Asumió la presidencia de la Comunidad Homosexual Argentina con una convicción que era, en sí misma, un acto revolucionario: no se trataba de pedir tolerancia, sino de reclamar lo que siempre les había pertenecido: ciudadanía, dignidad, humanidad. En sus propias palabras, no había nada que explicar, sino mucho que transformar.

Su lucha no fue un gesto individual; fue el cimiento sobre el que se edificó una batalla colectiva. Salir a la plaza, enfrentar a los medios, desafiar a un Estado indiferente y a una sociedad prejuiciosa, eran actos que conjugaban el coraje personal con una visión política profundamente solidaria. Él entendió que la liberación individual solo era posible en el marco de la liberación de todos.

Hoy, cuando los colores de la bandera del orgullo iluminan el territorio argentino, es justo recordar que esa luz no nació de un relámpago espontáneo, sino de la fogata que Jáuregui y sus compañeros encendieron con valor y persistencia. Su legado no es solo memoria; es un mandato que interpela directamente nuestro presente: la lucha por una sociedad más justa e inclusiva sigue viva, y nos reclama, a todos, no ser meros espectadores.

Porque la verdadera valentía, la que él encarnó, no reside en no tener miedo, sino en transformar el miedo en bandera, en identidad y, finalmente, en historia.